創価教育学会の誕生

「創価教育学体系」の発表

創価学会の名称は教育者である牧口常三郎が、自身の学説である「創価教育学体系」を出版したことに始まる。しかし、牧口が唱えた名称は「創価教育学会」であり、宗教とは無関係でのあった。

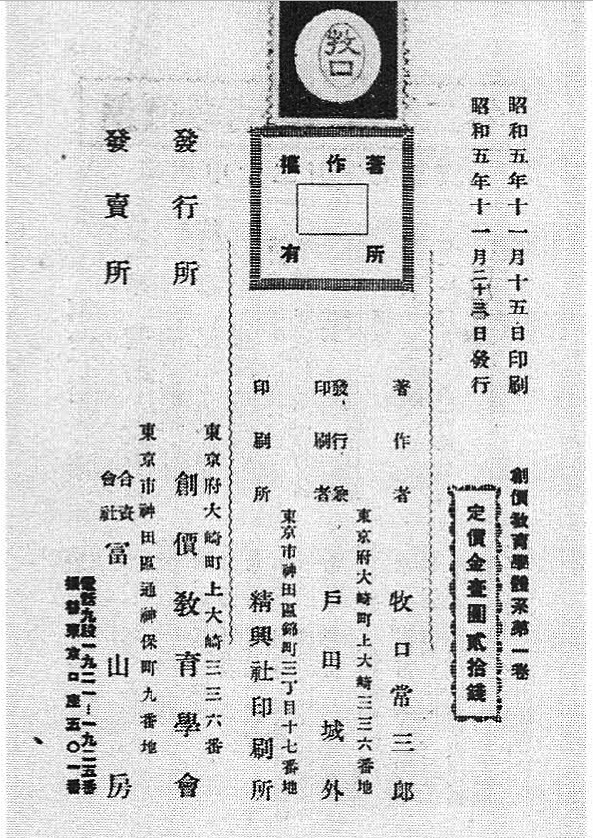

この学説の発行日が昭和5年11月18日として、後年、「創価学会創立の日」として意義付けられた。

この時に、陰で支えたのが、後に第二代会長となる戸田城外(城聖)で、彼の私塾である「時習学館」を発行元として記されている。

名称の由来

思いかえすれば、先生の価値学説ご研究のとき、先生は、

『戸田君、小学校長として教育学説を発表した人は、いまだI人もいない。わたくしは、白金小学校長を、退職させられるのを、自分のために困るのではない。小学校長としての現職のまま、この教育学説を、こんどの学校長に残してやりたいのだ』と申されました。

忘れもいたしません。夜の十二時まで、二人で火鉢をかこんで、わたくしの家で、こんこんと、学説の発表について語りあいました。

『よし、先生、やりましょう』

と申しあげると、先生は、

『戸田君、金がかかるよ』

と申されました。

わたくしは、

『わたくしには、たくさんはありませんけれども、一万九千円のものは、ぜんぶ投げ出しましょう』

と申しあげ、また、

『先生の教育学は、なにが目的ですか』

といいますと、先生は、おもむろに、

『価値を創造することだ』

と申されました。

『では先生、創価教育、ときめましょう』

というぐおいで、名前も、一分間できまったのです。(戸田城聖先生講演集上)

「創価教育学体系」は11月18日発刊ではない!?

学会創立の意義付けとなっている根拠である教育学体系の奥付にある発行日であるが、高橋篤史の著書によると、11月18日に出版されていることが疑わしいことがわかる。

<『創価教育学体系』第一巻の初版本は比較的多く残されており、現在、少なくとも二十ヵ所近い大規模図書館で公開用に所蔵されている(ちなみに創価大学図書館は公開用に所蔵していない)。

じつは、そのうち国立国会図書館のものを見ると、そこに記されている発行日は十一月十八日ではなく、五日後の十一月二十三日となっているのだ。よく見ると、もともとの印刷を上から修正したものであることが分かる。扉に戻って見てみると、一九三〇年十二月二日付の「内交」印がある。>(「創価学会秘史」)

これは、当時、出版物は検閲があり、発行日までにそれが間に合わなかったのではないかと推察できるのだ。

創価教育学会の実態

牧口は、この学説発表の2年前の昭和3年に、日蓮正宗の信徒である三谷素啓から折伏を受け、6月に宗門に帰伏。牧口らは入信後まもなく、日蓮正宗の信徒として信仰を始め、全国を巡り布教に歩いた。だが、「創価教育学会」はそもそも信徒組織でもないため、昭和12年頃までは、宗門の信徒組織(法華講)に属し活動を行っていたのである。その活動は、学説と宗教の両面から会員を獲得していたことになろうが、次第に宗教活動に力点を置くことになったようである。